En San Pedro Cholula (México) y pueblos aledaños uno de los rituales más antiguos de la cultura cholulteca, es “el entierro del ombligo” al nacer un niño, se lleva a cabo el rito de sepultar el cordón umbilical el cual tiene como finalidad que el recién nacido se arraigue y siempre regrese al pueblo de sus ancestros. Dicho acto tiene su antecedente en la época prehispánica, así lo documentó el antropólogo Miguel León Portilla, ya que además “el enterramiento simbolizaba la búsqueda de un destino para el hijo”.

———- O ———-

“Creo (*) he nacido en otro pueblo que también se llamaba Yacuiba, es decir que ha cambiado tanto que es otro…“

Nací las primeras horas de un viernes de mayo, en la vieja casa de la calle Sucre entre Comercio y Martín Barroso. Piso tierra, cuartos comunes, parras de uva/sombra, horno de barro, y cercas (orilleros) de quebracho.

Muy cerca: las vías del tren, la cancha de futbol, los árboles y montes de intenso verde. En toda la manzana, las casas eran bajas, con patios, cercas y tranquillas de madera. Con el bullicio de chicos jugando (o en camino a la escuela), el ajetreo del mercado, la sirena de la Comisión Mixta, las bocinas de radio “Progreso» propiedad de Don Rigoberto Cantos, difundiendo canciones y dedicaciones. Y la imponente vegetación por ambos lados. Cerros vigilantes de un pueblo en construcción.

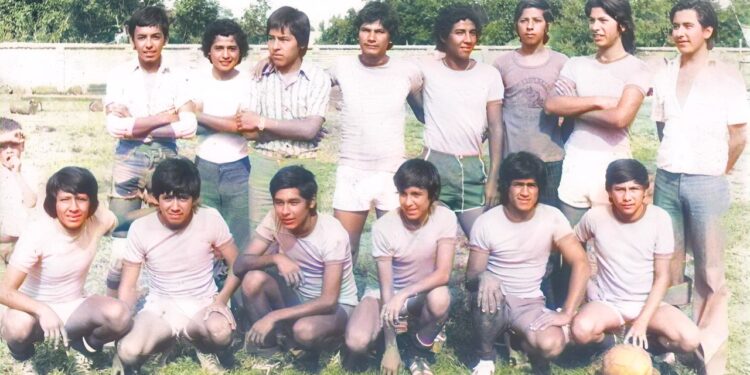

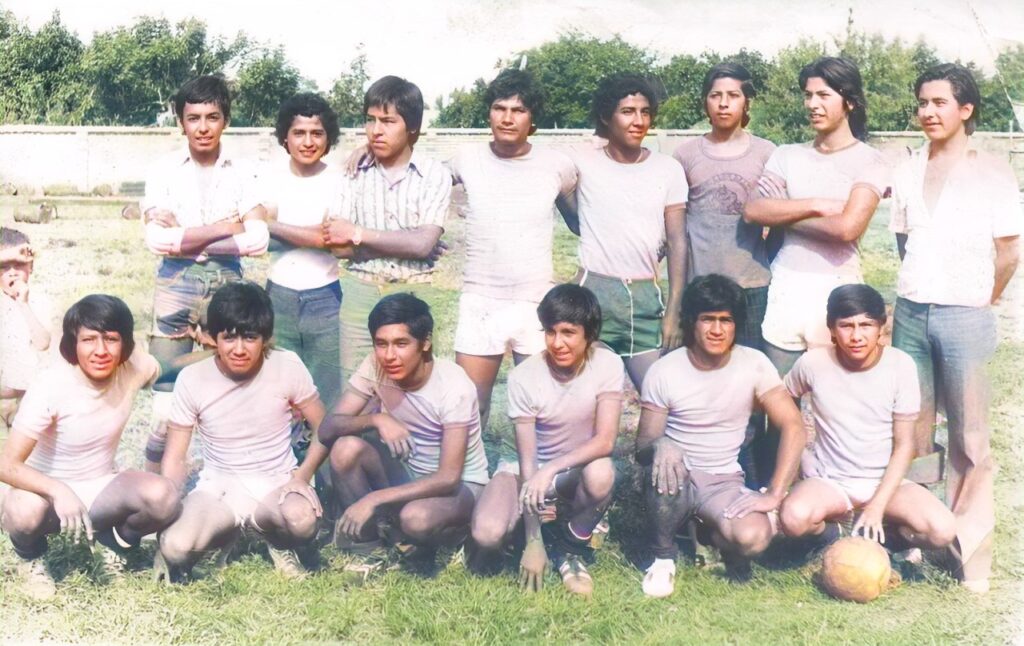

En ese contexto, la educación se había convertido en un eje articulador, sinónimo de socialización horizontal. Además de la pasión por el futbol (la selección del pueblo había obtenido triunfos frente a equipos de futbol profesional). El resultado, un sentido de pertenencia compacto y sólido.

En la cotidianidad escolar convergieron todos (hijos de ricos, pobres, burócratas, comerciantes, campesinos, inmigrantes, etc). Y es que, en el pueblo había un solo Kinder, dos primarias, un intermedio, un colegio y un Liceo. Todos conviviendo, haciendo huellas y forjando amistades en aquel poblado chico, primigenio, solidario y transparente. Allí las fiestas, desfiles y paseos escolares eran acontecimientos esperados. La frontera -en ese entonces- tendría unos 9 mil habitantes.

Como el tiempo pasa y las generaciones y circunstancias también. Regresé de 3 décadas y media a la longeva casa donde emigré adolescente. Y volví a recorrer las calles, plazas, parques y bosques. A saludar a viejos amigos y recordar queridas ausencias.

También observé en general, aspectos buenos y malos de la ciudad (como en toda evolución). Pero me llamó la atención el cambio de la composición social urbana y el evidente impacto de multiplicación de su población (quince veces más). Un crecimiento atípico y desmesurado con población flotante impulsada por repuntes comerciales y explotación de nuevos campos hidrocarburíferos (además de considerables ingresos económicos al gobierno de la zona), trajo consigo un incremento de anomalías sociales (delincuencia, narcotráfico, violencia, racismo y discriminación, entre otros). Problemática que afecta el tejido social existente, sobre todo a sectores vulnerables. Dichos impactos deben ser contrarrestados estratégicamente con políticas públicas inmediatas y responsables.

En consecuencia, la ahora ciudad fue perdiendo valores éticos, de inclusión y de bien común. Es decir, lo que había ganado (sin proponérselo) en un sistema educativo “cohesionador”, se perdió. Hoy la desconfianza y polarización política/económica es evidente.

Y reflexiono nuevamente “creo he nacido en otro pueblo que también se llamaba Yacuiba…” y evoco la introspección que tiempo atrás (en un prólogo/artículo) me dedicó Yalo Cuellar un amigo cantautor “…Aquel pueblo no existe, aunque pensándolo bien el que no existe, soy yo”.

———- O ———-

(*) Parafraseando a Jorge Luis Borges (Escritor argentino)

– Yacuiba. Es una ciudad del sureste de Bolivia (125,000 habitantes, aprox.), departamento de Tarija. Capital de la provincia Gran Chaco. Ubicada a 3 kilómetros de la República Argentina, a orillas (extremidad sur) de la Serranía del Aguaragüe.